图源:Shutterstock

从镜头到传感器,本文将介绍从前期准备到出色的后期调色中间所有的要素。

在本系列的第一篇文章中,我们讲到了人眼视觉的基础知识,更好地了解了人眼视觉的运作方式。这也为我们今天要介绍的话题 —— 摄影机基础知识及其运作原理 —— 奠定了良好基础。

但是,如果我们的目的是想要了解更多关于调色的知识,为什么要关注摄影机呢?难道我们不能直接放心让制造商和摄影指导(DP)们来操心镜头、传感器等摄影机相关的一系列技术细节吗?

虽然我们并不需要成为对摄影机了如指掌的行家,但我们依然需要进一步了解摄影机原理,这样做有几个重要原因:

- 这能让我们从摄影的角度来思考和调色:通过了解摄影机和摄影机拍摄图像的过程,我们可以以调色师的身份参与其中,并增强和完善这一过程,学会用摄影中布光、曝光、比率和色温的语言来进行沟通和操作,而不是强行加上图形的语言和工具。

- 这能让我们分清什么是噱头,什么是事实:在掌握了影响图像拍摄的因素的一手信息后,我们就不必再被迫去盲目接受摄影机厂商和其他电影制作者的宣传。相反,我们能科学地评估一些问题,如:A摄影机的分辨率是否真的比B机的优秀,或者某款最新的传感器是否真的能捕捉XX档的动态范围。在掌握了这些必要工具之后,我们就能最大程度地利用图像,并为我们的合作对象提供建议,针对项目提供适合的工具。

- 摄影机是电影制作者的三件重要工具之一:尽管电影制作的工具和过程千差万别,且历经数次迭代,但有三件工具在任何工作流中始终保持不变 —— 人眼、摄影机和显示设备。通过加深我们对这些核心要素的认知,我们就能打下良好的基础,无论参与何种特定项目,我们都能做出高质量的技术和创意选择。

在对任务有了清晰的认知之后,我们现在就来讲讲,摄影机是如何将光转换成存储下来的图像的。我们首先来大致介绍一下摄影机的关键组成要件。

摄影机的重要组成部分及其功能

镜头

摄影机镜头所承担的功能类似我们人眼的晶状体:它让入射光通过,并将其聚焦。和人眼一样,镜头的光圈是可调节的,它可以扩大或缩小,从而增加或减少接收到的光,这与人眼的虹膜对应。

虽然二者的术语描述和功能类似,但摄影机镜头与人眼的晶状体也有几个重要区别:

- 对比人眼的固定晶状体,摄影机镜头通常是可更换的。可更换的镜头互相之间也有区别,比如一些客观区别,如:焦距、景深和最小/最大光圈;以及一些主观区别,如:对比度、锐度和散景(即渲染失焦物体的方式)。

- 镜头的光圈可以自动调节,也能手动调节,但我们人眼的光圈始终是自动调节。无需有意识地控制,人眼会不断调节以适应我们所处的环境。

- 上面所说的这一点对于镜头的对焦机制也是一样 —— 镜头的对焦也可以自动或手动调节,对比我们的人眼,它在我们的视线变化时会完全自动地调节对焦。

传感器/负片

传感器(或胶片拍摄时的负片)对应人眼的视网膜:它是一种感光表面,能捕捉由镜头投影至该表面上的聚焦图像。其潜在的构成元件可能有一定区别,但从定义来说,传感器始终是某种形式的感光设备或材料。在图像被拍摄下来之后,它要么被转换成电子信号,要么,如果是胶片拍摄,则图像会被直接录制在负片上,然后由摄影机马达传送至下一帧。

处理器/编码器

取决于使用的系统是数字拍摄系统还是光化学(胶片)拍摄系统,这一拍摄元件和阶段有所不同。

在数字拍摄系统中,传感器输出的电子信号随后会由摄影机的内部电子元件进行处理和编码。这些步骤可能会以各种形式进行,而这些形式对图像的质感和特质会产生重大影响。我们会在后续文章中对这个问题进行更深入的探讨,但无论具体过程如何,最终摄影机会输出一张供存储的图像。

在光化学拍摄系统中,图像的处理排序和方法有所不同,但核心概念是相同的。图像会被直接编码为 raw 负片,随后作为已曝光的胶卷送至实验室。在那里,胶片会经过化学冲洗,得到一份经过冲洗的负片,冲洗成正片后就是一张可以观看的图像。就像数字拍摄系统一样,实验室阶段所采取的处理操作数量和类型可能有很大区别,并且这会对图像的质量和特点产生巨大影响。

SSD(固态硬盘)/存储卡

这是数字拍摄和光化学拍摄之间另一个有所不同的元件和处理过程。

在数字拍摄系统中,经过处理和编码的图像会以数字形式存储到一个连接至摄影机的硬盘中。这个硬盘(或数字存储卡)可以是内置固定的,也可以是外接可更换的。硬盘的容量和写入速度各有不同。这些属性最终会在图像在存储前所经历的处理量和处理类型中起到关键作用。

在光化学系统中,摄影机会将曝光过后的胶片重新卷进胶片盒中,直到这卷胶片拍完,胶片用完之后会在一个遮光的换片帐篷中进行胶片装载,被放入一个胶片罐中,送往实验室进行冲印。

摄影机的关键属性

在我们熟悉了摄影机的关键部件后,我们可以来讨论下摄影机的一些关键属性,以及它们对图像的影响。

传感器/成像平面尺寸

传感器或胶片负片的实际尺寸会以多种方式影响拍摄到的画面:

- 感光度。在其他所有因素一样的情况下,成像平面越大,感光度就越高,这是因为感光材料的面积更大。

- 景深。在其他所有因素一样的情况下,成像平面增加,景深变浅,焦点越浅。

- 噪点。在其他所有因素一样的情况下,成像平面越大,噪点越少。

传感器和成像平面的尺寸可能千差万别 —— 小到手机摄像头超小的传感器,大到 65mm 胶片的大画幅。

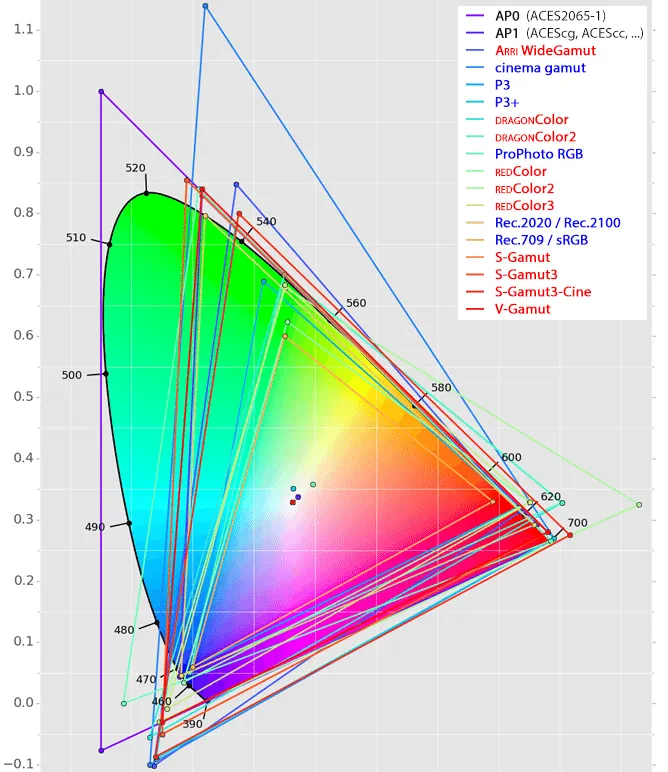

色域

摄影机的色域指的是一种测量摄影机能够捕捉到的完整色彩范围的方式。摄影机的色域可能小至 sRGB(例如,在拍摄交通信号灯时可能发生色彩裁切),大到 Arri 或 RED 摄影机上能看到的宽色域。通常来说,色域越大,我们后续所拥有的灵活度就更高 —— 但我们后面也很快会讲到,较大色域会需要承担额外的责任。

这个概念也能很好地转化至光化学拍摄,不过这个领域下的色域通常定义没有那么严格,而且由于胶片所使用材质的有机属性,色域不仅有厂商和胶片类型上的差别,在使用同一款胶片时,每次的情况也会有不同。

另一种思考摄影机色域的方式是将它跟我们在上一篇文章中讲到的可见光谱联系起来。从根本上来说,当我们在测量色域时,我们希望能回答这个问题:这台设备能准确捕捉多少的可见光谱?

感光度

传感器或胶片负片的感光度指的是,要达到一个正常的曝光水平,它需要捕捉多少光。在数字摄影机中,这通常会用 ISO 来描述;在胶片摄影机中通常用 ASA,不过,这里的术语可以互换使用(意思是,800 ISO 等同于800 ASA)。

动态范围

摄影机的动态范围(或宽容度)指的是亮部和暗部都不发生裁切(裁切即无法恢复的细节丢失)的情况下,摄影机所能捕捉的最大范围。动态范围通常以档来表示,范围从2-3档到20档或更多。这个概念和前面第一章中讲到的人眼的动态范围相对应。

和色域一样,我们希望在拍摄时能捕捉尽可能大的动态范围 —— 前提是我们能对它进行后续的映射和管理,我们会以后讲到这部分内容。

处理

图像的初始处理在动态成像过程中起着关键作用,无论是摄影机内(数字传感器领域),还是在实验室(光化学拍摄领域)。在数字领域,摄影机厂商在处理时力求维持带宽和存储需求的之间的平衡,同时尽可能地保留图像质量。这种平衡在消费级设备和专业设备之间有很大不同。在消费级设备中,成本低是首要考量,即使这需要牺牲更大、质量更高的图像。在专业设备中,将处理降到最低,从而为后期提供最大的灵活性是首要考量,但这会带来对更强劲的带宽和存储的需求。

精度

摄影机的精度或校正指的是它捕捉色彩的忠实程度。举个简单的例子,一台需要校正的摄影机拍摄的所有东西可能都带有明显的品红色偏,导致图像与拍摄时物体所反射出的真实波长存在偏差。这一因素与广色域或较高的动态范围同样重要,因为图像一旦被拍摄下来,这个因素有可能会决定它是否能完全准确地补偿校正不佳所产生的效果。

帧率和快门速度

到目前为止,在这个系列的文章中,我们主要讲的是动态影像的“动态”方面。摄影机以紧密连续的方式捕捉静帧,随后进行重现,而这种运动的错觉是由我们的视觉系统产生的,这得益于一种名为“视觉暂留”的现象。捕捉这些连续图像的速率称作帧率,这些图像之间的间隔长度称作快门速度。

帧率和快门速度虽然有关系,但二者关系并不固定。并且,在不同的摄影机内以及不同摄影机之间都可能存在很大差异,从而产生各种主观效果。近一个世纪以来,一个以每秒24帧和1/48秒的快门速度为基准的帧率已成为这些属性的黄金标准。但也有很多例外。举几个简单的例子,用较低帧率拍摄(加上 24fps 的回放)通常用于延时摄影,而较高帧率拍摄则用于慢动作拍摄。

摄影机可以记录的最大帧率取决于许多前面讲到的因素,包括感光度、处理能力和存储速度。

总结

我们已经现在已经讲完了人类的视觉系统和摄影机的基础知识,它们构成了任何电影制作工作流中的三个关键要素中的两个。现在,我们准备讨论第三个要素:显示设备,这将是本系列下一篇文章的重点。

在分别了解完这三个要素之后,我们就能更好地理解调色在电影制作流程中所扮演的角色,并在整体的背景知识下进行讨论。

出处:Cullen Kelly | Medium

翻译:Katja | 盖雅翻译小组

-300x152.x33687.jpg)