当影评人安德鲁·萨里斯将作者理论提升到一个更高的水平时,他提出了三条基本规则:

1. 基本能力

“一个伟大的导演至少得是个好导演。”也就是说,作者导演的电影必须在技术上是过硬的。

连一些最基本的障碍都不能克服,肯定做不了作者导演。

所以,对不起了,托米·韦素……

2. 标志性风格

“一组属于同一导演的电影作品,必须带有某些反复出现的风格特征,这些特征就是导演的标志。”

这点很好理解。如果一个导演的作品不具备这个特征,那么他就不是作者导演。

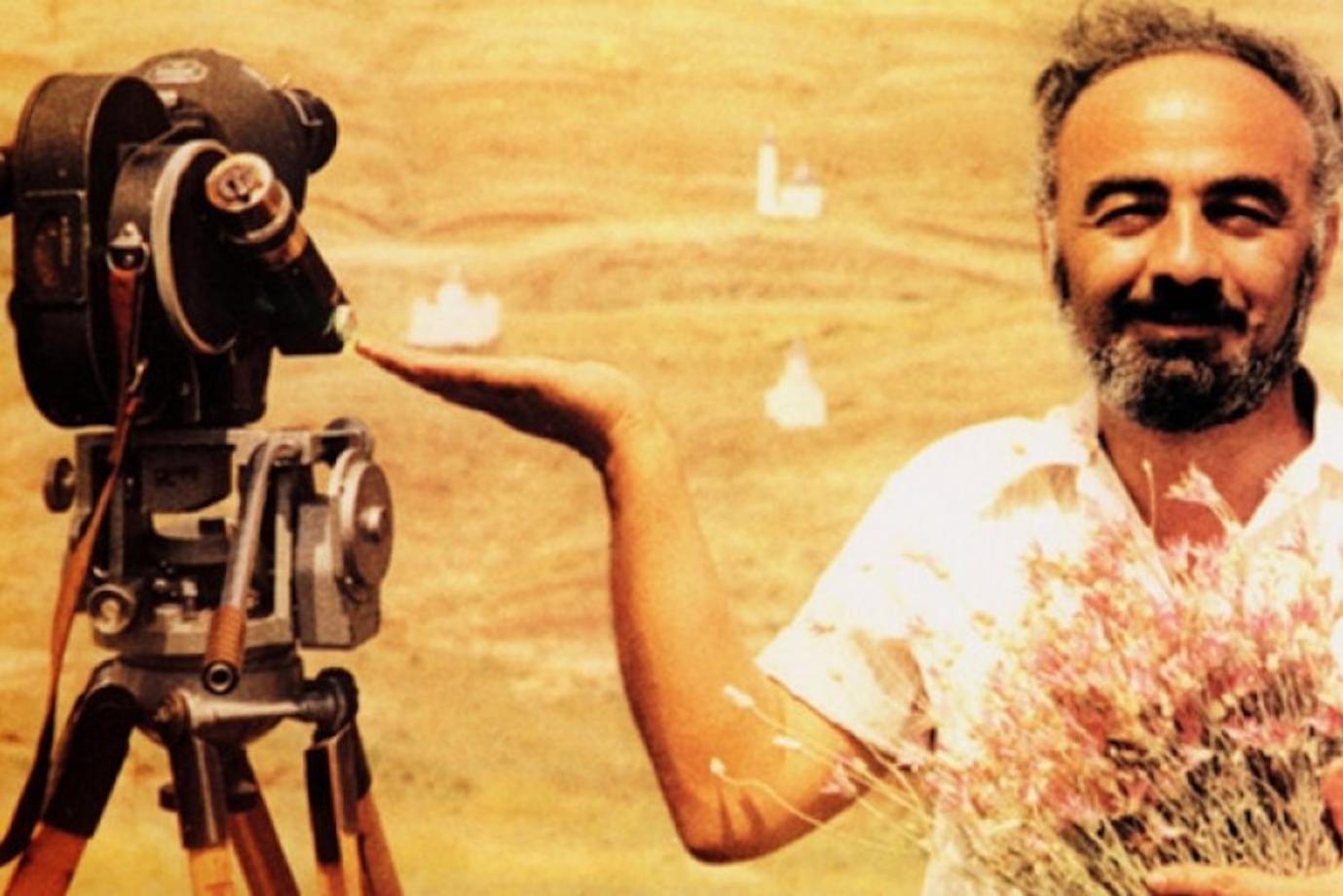

以之前提到的导演为例:你只要看一眼,就知道某部电影是霍华德·霍克斯的电影。霍克斯的例子非常典型,因为他制作的电影跨越了各个类型。你甚至可以说他是给每一种类型电影奠了基。

原版《疤面煞星》,黑帮片:

神经喜剧《育婴奇谭》:

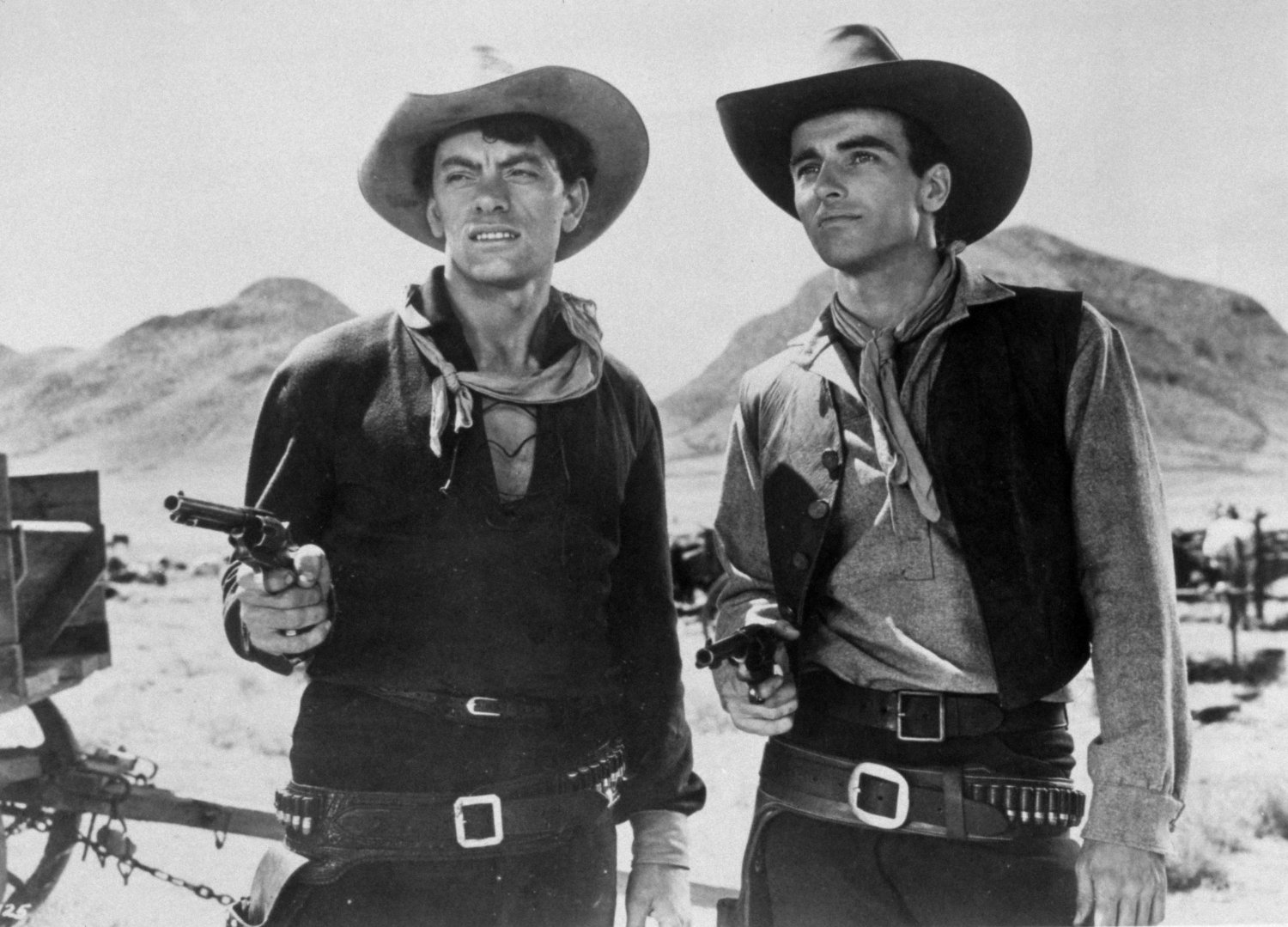

《红河》,西部片:

还有冒险片《逃亡》和《天使之翼》……

霍克斯的作品,一部接着一部,都是定义了电影类型的经典之作。而它们的共同点是什么? 是霍克斯自己的标志性元素。

值得注意的是,霍华德·霍克斯并没有得到同时代的同行们的肯定。

3. 内在意义

“内在意义是从导演的个性和他的作品之间的张力推断出来的。”

萨里斯提出这点的意思似乎是,导演内心深处的东西必须通过其电影表现出来。

了解这点仅有的几个途径之一,就是去了解导演为拍摄这部电影所经历的一切。他是否不得不与制片厂进行激烈的抗争?他是不是反对剧本?影片中有没有什么跳出原本风格框架的特别时刻,给人感觉是电影制作者本人的一小部分从影片中冒了出来?

试图寻找一位导演作品中的内在意义可能并不容易。我们很难知道他们是不是在创作中想出了什么奇怪的元素……也很难知道制作中哪里发生过奇怪的小意外。

这是定义作者导演的最后一条规则或指导方针。

而正是由于这些规则的模糊性,后续引发了一场可能还会持续下去的大辩论……(T)

来源:StudioBinder

翻译:盖雅翻译小组

系列阅读

-300x152.x33687.jpg)