2022年10月25日,吉尔莫·德尔·托罗(Guillermo del Toro)备受期待的惊悚恐怖剧集《吉尔莫·德尔·托罗的奇思妙想》(Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities)终于上线Netflix跟观众见面。托罗导演在这个剧集中设计了多个相互独立、别具一格的恐怖故事,由他亲自选择的编剧和导演团队搬上银幕。

图源:Netflix

其中,由大卫·普瑞尔(David Prior)执导、阿纳斯塔斯·N·米科斯(Anastas N. Michos,ASC,GSC)担任摄影指导(DP)的第一季第3集《尸检》(The Autopsy)获得了2023年第75届艾美奖限定剧/选集剧类最佳摄影奖提名。《吉尔莫·德尔·托罗的奇思妙想》是米科斯与普瑞尔的二度合作,此前他们一同拍摄了2020年上映的恐怖片《躯壳》(The Empty Man)。

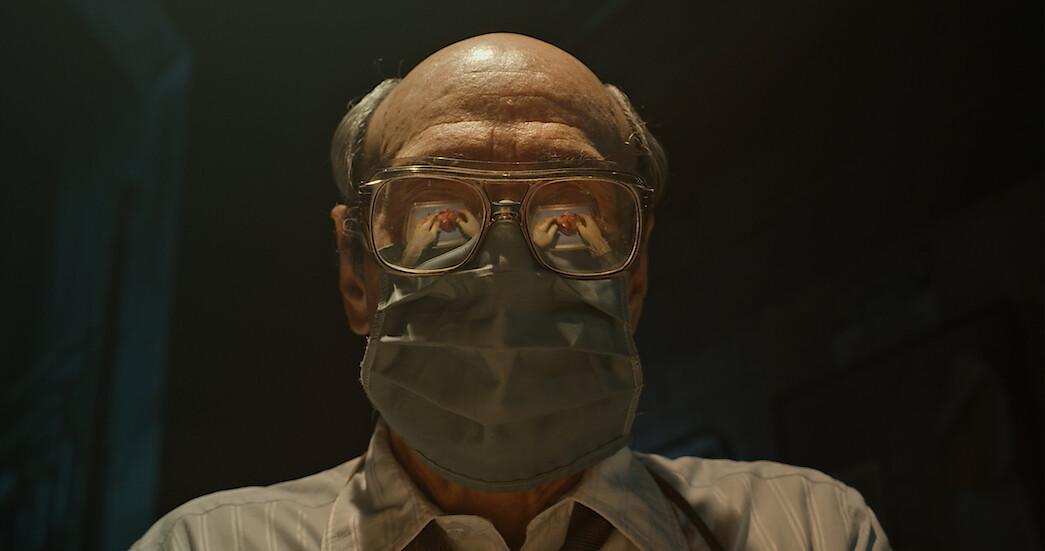

《尸检》一集中,格林·特鲁曼(Glynn Turman)饰演一位小镇警长,因需对一具在林间发现的尸体进行调查,迫使他找来了自己的验尸官朋友(F·默里·亚伯拉罕-F. Murray Abraham饰)来辨认尸体,以及判断尸体是如何出现在树林里的。

接下来的专访中,DP米科斯将为大家揭开《尸检》的创作幕后以及他职业生涯的其他方面。

图源:Netflix

问:如果你不介意回顾一下的话,你最初是如何进入摄影行业的?是去上了电影学院吗?还是你当时在当平面摄影师?

我没有上过电影学院。我从大学退学了,因为我对自己当时所学的东西产生了质疑。我当时上大学学的是船舶设计,但并不是很适合我。后来我玩过摇滚乐团,干过剧院灯光,做摇滚表演的布光。我跟着各种各样的乐团巡演,给他们当灯光师。

最终,我一个做纪录片的邻居问我要不要去给他们帮忙。我深深地被拍摄过程吸引,因为我们那时候在拍一系列罗伯特·麦基(Robert McGee)执导的音乐影片,他是一位电影的民族音乐学家。我们还给从桑·拉(Sun Ra)到吉尔·斯科特·赫伦(Gil Scott Heron)到Reggae Sunsplash雷鬼音乐节再到各种不拘一格的乐手和音乐人拍过一系列影片。借那些契机,我遇到了加勒特·布朗(Garrett Brown),他是斯坦尼康的发明者,我辅助他拍摄了好几支广告等等。我们变得很熟,因为我们有完全一致的幽默感。我们也成为了朋友,我学会了斯坦尼康拍摄。我受邀参与制作一款名为Skycam的装置,这是一套可以飞行的摄影机系统,用于拍摄足球比赛。通过那些导师,我的事业开始腾飞,并进入了电影长片领域。

图源:American Cinematographer

问:这些都大概发生在八零年代左右吗?

大概是八零年代末,九零年代初吧。我记得自己第一部担任掌机的长片电影是马可·罗科(Marc Rocco)执导的《小小的梦》(Dream a Little Dream)。那是一部独立电影。而我的首个工会的好莱坞的活儿是一部名为《铁腕校长》(Lean on Me)的电影,主演是摩根·弗里曼(Morgan Freeman),由约翰·艾维尔森(John Avildsen)执导。然后就是坚持不断拍下去,我认为能坚持下去跟有天赋同样宝贵。

问:我理解在影视制作中,性格也是十分重要的东西。你得跟自己喜欢、合得来的人合作,所以性格好总是有帮助的。

所有需要耗费很长时间且很有难度的工作都是如此,你可能会遭遇大冷天,雨天被淋湿,饿肚子,想回家,甚至以上种种同时出现,而你必须要日复一日坚持下去,我觉得这就是拍摄好的广告和拍摄好的长片电影的差别,即在长片电影或剧集项目中,那真就是由拍摄日程来驱动的一场马拉松。在日常生活中具备幽默感,能对自己的缺点、错误和一切进行自我调侃,那你肯定能在事业上走得很远。每当我由于另外一个活儿或什么项目而要找人代替我的时候,我常说:“行,我得找一个技术跟我一样好,但没我那么搞笑的人,”那样我就能留住客户。

问:我么来聊一聊《尸检》这集。恭喜获得艾美奖提名。这集非常棒,就像你说的,它有开头、中间和结尾。

谢谢。

图源:Netflix

问:你之前就跟大卫·普瑞尔合作过长片,所以你们是搭伙加入《尸检》的吗?

我从没有搭伙参与过任何项目。我一直在等有导演邀请我参加某个项目。能成为“御用”班底当然好啦,但我并不清楚是否其他人的合同里写着一定要我参与。大卫和我是在南非拍摄《躯壳》的时候初次见面,那个项目在上映等问题上遇到了困难,当时刚好碰上福克斯和迪士尼的收购。大卫真的是一位非常好的导演。他对于摄影机的移动有很清晰的构想——可能对布光没那么明确的构想,但对摄影机运动有绝对清楚的概念。

当我表示对《尸检》的兴趣时,他邀请我到加拿大来参与吉尔莫的一个项目,说是一个有意思的项目,因为它有8个独立集,每集之间完全不同。迈尔斯·戴尔(Miles Dale)担任我们的制片人,塔玛拉·德维雷尔(Tamara Deverell)是我们的美术指导,她心灵手巧,非常有才华,因为她负责设计风格与时代都很迥异的8集。当然,这是一种非常需要相互协作的艺术形式,美指、导演和DP是片场的铁三角。他们的搭配非常棒,因为塔玛拉完全实现了我们所讨论的效果,不仅支持了影片的构想,还通过她的布景设计让呈现效果提升了好几个档次。大卫和我则进行过几次沟通,但也无需多谈,因为我已经跟他合作过一次。我们会一起看几部关键电影来对影片基调、摄影机运动等等作参考,而我几乎很快就能跟他取得一致意见。

图源:Ken Woroner

问:从这一集的标题我会设想,整集都发生在解剖室里,F·默里·亚伯拉罕在那把尸体开膛破肚,这一集里确实有这样的画面,但解剖的场景是在故事经过其他一些地方、外景夜戏、外景日戏、树林、矿井等半小时之后才发生的。在需要的时候在不同的设置下进行拍摄是怎样的体验?

对于电视拍摄日程来说那总是很有意思。剧本吸引我的地方之一,除了能跟大卫再次合作,还有这个存在主义的故事。就这个剧本来说,讲的是一个将死之人,他知道自己必死无疑,将不久于世,他们活不了了,这就是整个开头的设置,要弄明白怎么把这个拍出来还挺有意思的。故事里的人遇到了一个外星生物,然后当然变成永生与死亡之间的碰撞和由此造成的后果。在那些深沉的主题中,我们要把片子拍得黑暗而吓人,会让人想打开剧集观看,并持续被吸引55分钟的那种效果。那就是这集开头的那半部分,或者是剧集开始部分的结构——大概这集前两幕都是实地拍摄的。

图源:Netflix

一如往常,在那种情况下,一切都靠摄制组。要有优秀的摄制组支持你,我就有非常棒的机械组长罗伯特·约翰逊(Robert Johnson)、灯光师麦克·霍尔(Mike Hall)和掌机迪诺·劳伦佐(Dino Laurenzo)。只要你聚齐需要的人,并让他们对一个想法进行拓展,那么无论拍摄日程如何,无论导演有怎样的构想,都会很成功。拥有优秀的摄制组是实现这种理想状态的一部分。

图源:Netflix Tudum

问:除了拥有正确的摄制组人选,有没有任何项目你都会带着拍摄的必选摄影机或镜头?

我觉得按照我的拍摄方式,摄影(机)技术并不是我在意的最主要的东西。我的拍法可以说不拘泥于某款摄影机。我知道特定几款摄影机比其他更优秀。我当然也有自己笃信的镜头,因为镜头真的会改变图像和光线的质量,因为它对画面的影响就是有机的。自从我们转为数字拍摄,镜头成为了那个实体的拍摄设备……我不会讲太深入,光实际上是有物理特性的,所以当光线穿过像玻璃这种也有物理特性的东西时,会改变它的质感。质感的改变方式是随机而混乱的。而数字在本质上不是混乱的——都是1和0的信息。

就算是一种理念上的、通俗的理解来看,我控制芯片所获取的图像也比芯片本身是什么更为重要。就好比你玩音乐,如果你演奏的是一个数字乐器,而不是真实有机手工打造的实体乐器,有的音调数字乐器也只能是模拟出来。但每一架吉他、每一台钢琴、每一架小提琴、每一架大提琴、每一支长号、甚至你名字的发音,在你使用时,都有各自的音调。所以我更在意镜头的选择,而没那么在意摄影机。

图源:Netflix

对于这个项目,因为它是剧集,并且已经成型,大卫和我喜欢特定的镜头,而(我们)特别喜欢Panavision C系列变形镜头,这个系列镜头有点类似七零年代的镜头,用起来十分讲究。它们拍摄画面的方式极为独特,所以你必须有所准备。与此同时,它们所捕捉到的图象质量是难以复刻的。

遗憾的是,我们当时处于疫情期间,我们的制片人们已经达成协议。通过开拍前一天真的很凑巧的一次摄影机测试,我们想用的另一组镜头没有达标,在剩下的镜头当中,我们就选择了我们最喜欢的一组蔡司Supreme镜头。

有时候,无论是拍电影还是做别的什么事情——玩音乐或搞建筑——有意思的是,正是那些限制条件最能激发创造性。由于镜头的限制,相较于某一组镜头,大卫和我可能会为另一组镜头专门开始用跟我以往稍有不同的布光方式,但在这行,你必须要临场应变。任何有创意性的东西,你要临场思考,跟随直觉。

图源:Netflix

问:相较于外景日戏,给矿井布光是很不一样的。我想知道每个不同的地方怎么转换布光设置。显然,这集后半部分的解剖室的戏你有一个房间,一位演员和几具尸体。但在前半部分,每个场景的拍摄地各不相同,那么你怎么会有时间设置出看起来这么棒的布光?

像我之前所说,你的团队够厉害你才能发挥得够好。我非常有幸有这么棒的电力组,尤其是我的灯光师麦克·霍尔。我不会做的是,我不会要求任何做不到的事情。你会对怎么实现某事有一个构想,并且意识到有时间限制,因为电影只有当摄影机开拍了才能制作出来。这是大家的共识,特别是在以前的胶片时代,喊“摄影机准备,action,卡”是真的有意义的,当时片场的大家在开拍时会进入特定的状态,大家有共同的关注点。如今采用数字拍摄,就没有那么多人关注所拍摄的镜头了。

虽然说了那么多,但镜头的布光还是要么你要么我来临场应对。比如说,有一个大型夜戏外景,我需要一台180英尺(约55米)的摇臂,当然,我们拿到了这台180英尺摇臂,而你需要给特定区域布光,因为我们会开到森林深处。然后,当然,当我们到达拍摄地后——也不是片方或者谁的错——不知怎么的,“180”少了“1”,我们最终得到的是80英尺(约24米)摇臂。那种时候,唯一能做的可不是跺脚发脾气。你只能支棱起来,找到导演说:“好,本来我们想的是这个,我说的是这个,你预期的是这个。呃,但现场是这个。所以我们该怎么办?”

这时候就会产生真正的相互协作,DP和导演之间的信任至关重要,即便如今在数字拍摄中也很重要,你看着某人说:“这就是你所想的。可能会拍出其他的调性。”拍摄出来的调性跟布光、拍摄地等等有很大关系。那个特殊的矿井全都是布景,那是个泡沫聚苯乙烯做的布景,只有大概7米长。因为时间和钱有限。你能搭建多少布景呢?“我们想要枪声在矿井里持续30秒。你可以在21英尺(约6.4米)的距离间跑多快?也就4步。”然后其中的一部分就成为了导演和你自己的创意过程。“我们要如何使用摄影机?如何使用剪切?如何在剪辑上实现它?”这全看你来判断:“好,那这能实现你所想的吗?”结果它实现了,而且效果很棒。观众难以相信那是个泡沫布景。

问:但你进组的时候用的是前面几集已经成型的在多伦多的摄制组吗?

就是那样的。摄制组一般是制片人雇的,因为我们知道这个项目里包含6位不同DP的6集或7集,有一位DP拍了两集,然后是6位不同导演。不同于那种由导演和DP合作拍摄好试播集来定调然后其他集以此为基准来拍摄的剧集,这个项目的一切都很不一样。它真的很考验支持我们的所有人的能力,让这个剧集可以前一集故事发生在七零年代的阿帕拉契亚地区,然后马上接一个十九世纪哥特故事,然后再来个吉列尔莫·纳瓦罗(Guillermo Navarro)执导的发生在现代洛杉矶的故事。剧集中每个故事各不相同。

问:所幸每一集都由塔玛拉·德维雷尔担任美术指导,这样即便每集的发生地和时代有所不同,还是能保持一定的一致性。

这个过程中,每当你踏入制片办公室,都能看到墙上有塔玛拉的画稿。所以对我来说整个虚拟制作、Zoom和其他视频会议之类的东西不适合我,因为创意就是偶然撞见某人的点子,无论你是怎么撞见的,但那都是一个碰巧的事情。比如你路过一间办公室,往里瞧一眼,突然之间,发现墙上挂了不同的东西,那可能会激发出你的灵感并持续下去。走进制片办公室,看到美指的设计稿,会让你稍微能进入她的所思所想,然后让你将其转化为:“那么,大卫在拍摄上是怎么想的呢?”

图源:Netflix

问:刚好这能转入我的下个问题,你跟大卫会制作很多分镜吗?尤其是对解剖的部分,因为F·默里·亚伯拉罕身处这个有几具尸体的单间里,你们需要让尸体在各个镜头间看起来值得玩味。

大卫准备了大量previs。当时在疫情期间,我俩都在公寓隔离了两周,公寓有个4×6的阳台,我会拉一张瑜伽垫到阳台上试图呼吸一下户外空气。我觉得大卫的准备阶段喜欢把一切都一丝不苟地规划好,所有东西都做好previs。有意思的是,那些东西他没有跟我过多地分享。偶尔我会问:“你在想什么?”(不分享)一部分原因是,因为他会在自己的脑海里做视觉化的构想和设计。他想从我这里获得“哦,那还挺酷的。要不我们这样做?”的新鲜判断。虽然我们在准备阶段会准备很多东西,但我们完全不会在片场把previs或分镜拿出来。

我们没有太多需要特技的东西,所以就算是我们做的一些复杂的涉及特技的东西,比如电梯井,我们会后期加东西,因为还是涉及了不少绿幕和视效,以及我们想“如何拍电梯移动而却没有和电梯里的人一起移动?”就是那些东西,还有手电筒和风扇,我们试图让所有人信息同步,包括塔玛拉的美术设计,我们的分镜为的是那个目的。但片场不会把分镜亮出来。我们的副导演莎拉·布埃尔(Sarah Buell)没有给任何东西打X标记——她不对镜头做X标记。可能有的视效的东西会有,我们就有大概3个带X标记的东西要拍出来塑造叙事。就是那样拍的。正常来说在片场,大家基本都取得了一致的理解。我们已经把镜头讨论过了,各方面也都到位了。

图源:Netflix

问:下面的问题我要说得委婉一点,但一般演员都希望镜头里的自己看起来是最好看的样子,所以他们会去看样片,看自己拍得好看的样子。在为演员布光让他们看起来好看,同时确保环境也得到你想要的布光之间,你如何平衡?

天哪,我觉得给演员布光,你必须了解演员,知道他们想要什么。最重要的是让演员在片场感到自在,让他们能够演绎出他们想要的角色。因为最终,拍到的画面是观众看到的东西。观众看的是角色。有的演员让角色和他们本人密不可分,非常接近自我,那就需要……你说这是个要说得委婉的问题,其实也不用。那需要对这种情况的理解。理解我的布光,以及理解如何才能最好地服务于演员,让他们感到踏实,并且服务于故事,满足导演的追求,通常两者并不完全矛盾。

导演和我,有几次我们聊到:“这个应该看起来这个样子,但因为某某和某某喜欢那样……”我的意思是,曾经我也拍过有演员一整部电影都只从左往右看的——是一位很有名的演员,现在那位当导演了——他不喜欢自己右脸上镜的样子。每次他入画都是导演和我的挑战,因为他在每个场景都是从左到右入画的。

你要利用那些挑战,让其融为你拍摄的一部分。那是工作的一部分,是DP职责的一部分。与之相反的是,有时候你要让演员尽量看起来毫无修饰,并且获得对方心照不宣的同意。这种同意可以是明确表达出来的,也可以仅仅是相互之间的理解。“这是角色,不是我本人,角色应该看起来是这个样子的。”这得看你的合作对象。如果你是指默里的话,他干演员这行很久了。如果你跟他说:“我们会把你拍成这样。”那他会说:“行啊,”然后我们就可以开拍了。

图源:Netflix

问:最后一个问题,我知道你还为Netflix拍了所有三部《亲吻亭》(The Kissing Booth)电影,似乎跟这部剧的风格截然不同,很不一样。

像我说的,我会拍不同类型的作品,因为不同时期的我对不同类型感兴趣。对于我们这种进行故事叙述的人,我会深深地陷入某天的情绪或某个时刻的情绪中。我有个小故事要分享,我是我所知道的唯一一个拒绝了大卫·芬奇(David Fincher)和达吕斯·康第(Darius Khondji)拍《七宗罪》(Se7en)的人。我当时是一名掌机,那部片的剧本当然是精彩绝伦的剧本,并且是非常优秀的导演搭配非常优秀的DP。我当时做掌机刚刚背靠背拍完《夜访吸血鬼》(Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles)和《玛莉·雷莉》(Mary Reilly),一整年都沉浸在人性的邪恶、人性的黑暗面中。《夜访吸血鬼》的核心就是这个,正如《化身博士》(Jekyll and Hyde)所探讨的人性善恶。(拍完那些)突然之间有这样的一个大好机会,而情感上你却无法胜任。

你提到《亲吻亭》,当时我刚拍完《躯壳》,我人就在南非拍摄,而我因其他项目而认识的制片人米歇尔·威斯勒(Michele Weisler)刚好也在那里。我们在开普敦吃了一顿午餐。我说:“你最近在做什么项目,什么时候开拍啊?”她说:“一个小小的甜宠青春成长故事。很甜很甜那种。”反复出现了“甜”这个词。于是我说:“嘿,跟你们导演说,我想去拍。你们敲定DP了没?”因为我需要从我那时候拍的特别黑暗的项目中获得喘息。我就是这样的人。其他人跟我不同;他们会有不同的做法。

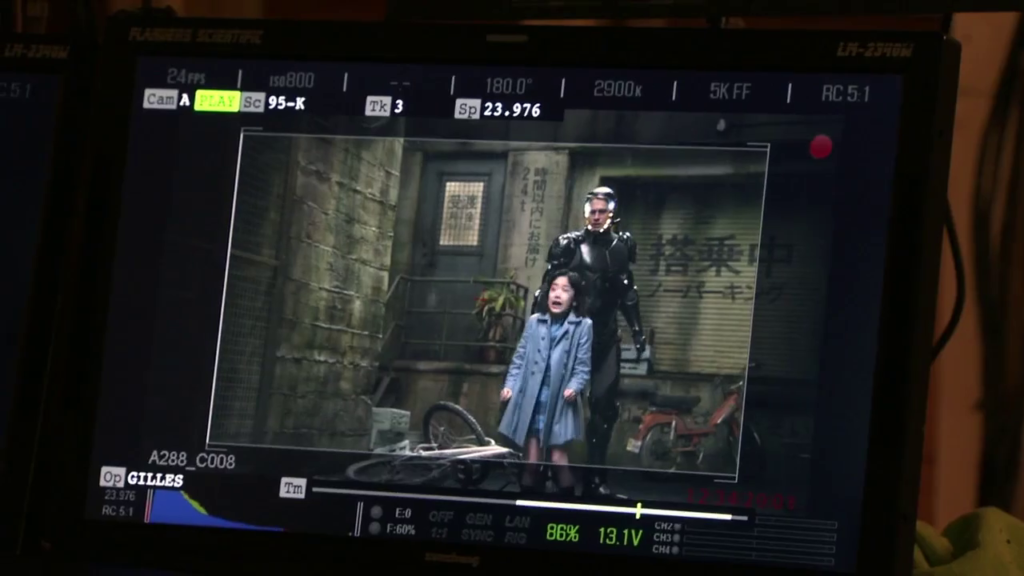

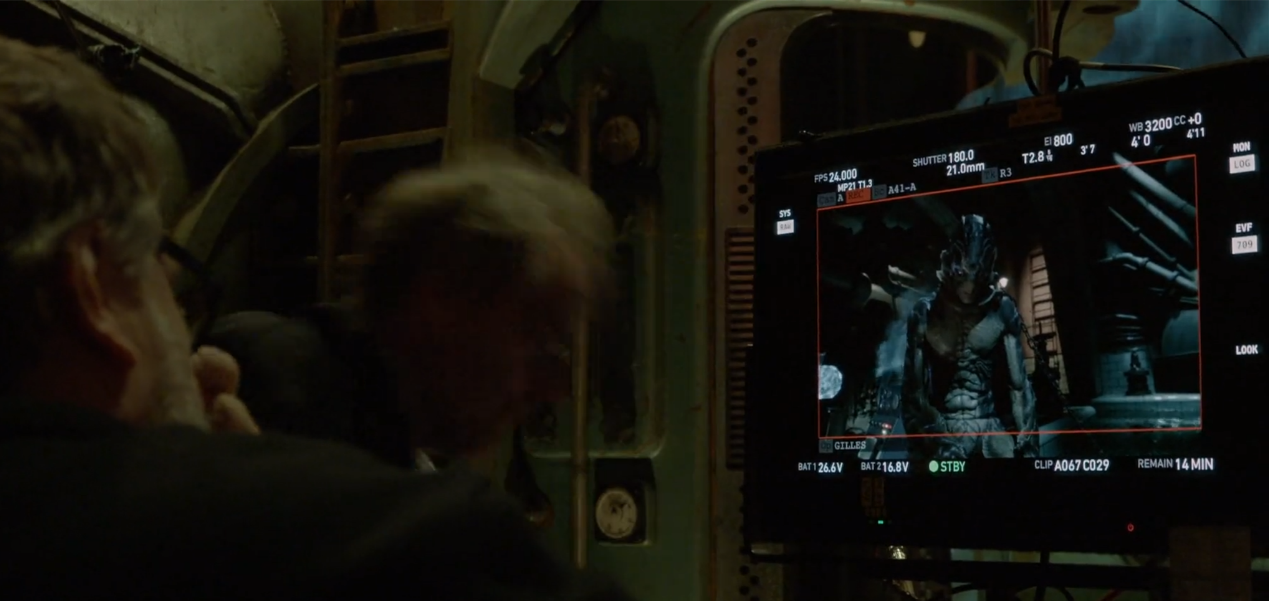

吉尔莫·德尔·托罗导演的作品幕后已不是第一次出现尊正监视器,《猩红山峰》(Crimson Peak)、《环太平洋》(Pacific Rim)、《水形物语》(The Shape of Water)、《玉面情魔》(Nightmare Alley)拍摄现场都有尊正监视器助力监看。

名导名作背后的监视器你也可以拥有!更多产品信息欢迎前往尊正官方商城。

出处:Edward Douglas | Below the Line

编译:LorianneW | 盖雅翻译小组

-300x152.x33687.jpg)