科幻片电影人是否已经停止畅想美好未来?本文将带你看看,“丧世感”反乌托邦何以成为主流叙事风格:

你可能听过这样一种十分常见的、变相的抱怨:“现在已经是21世纪了。我们怎么还没有实现背着喷气式背包在空中遨游、吃着药丸式的食物的日子呢?”

现在是21世纪的第25年,这种或许现在已消亡了的情绪在很大程度上反映了我们对未来那些尚未实现的梦想的集体畅想。几十年前,科幻作家、未来主义者和科学家曾对21世纪的景象抱着乌托邦式的憧憬。在威廉·卡梅伦·孟席斯执导、根据赫伯特·乔治·威尔斯创作的小说改编而成的电影《笃定发生》(1936)中,人类在20世纪的战争和流行病中幸存下来,并在新千年里重建成一个辉煌的罗马式超级大国,其目标是征服其他的星球。

二战过后,一代科幻作家对月球基地和被单轨列车填满的闪耀城市展开了畅想。20世纪50年代,低俗小说家对未来的想法变得千篇一律,以至于这种想法融入了动画片中 —— 前有《杰森一家》(The Jetsons),后有马特·格罗宁(Matt Groening)对各种科幻作品的激情模仿 —— 《飞出个未来》(Futurama)。

现在,无论你如何看待战后美国对未来的看法,它都充满了父权主义、白人至上的后帝国主义的理念。他们认为西方发展道路是唯一正确的道路 —— 这种情绪也无声地融入了20世纪60年代吉恩·罗登伯里(Gene Roddenberry)创造的《星际迷航》(Star Trek)中。然而,无论这种对未来的畅想有多么过时,至少它也算得上是一种畅想。

上世纪80或90年代的某个时期,叙事者 —— 尤其是电影和电视作品行业的 —— 停止了对人类美好未来的畅想。末日题材比比皆是 —— 从《疯狂的麦克斯》中燃油耗尽的崩溃感,到科马克·麦卡锡的《末日危途》中的后社会式恐怖,再到《活死人之夜》或《行尸走肉》里的丧尸危机。此外,反乌托邦式的作品还有很多,它们都借鉴了乔治·奥威尔、阿尔多斯·赫胥黎和叶夫根尼·扎米亚京的警示。比如,成为 Netflix 一大成功作品的《鱿鱼游戏》,其规模堪比Netflix的一些最成功的剧集,包括《怪奇物语》(Stranger Things)和《布里奇顿》(Bridgerton)

图源:Netflix

如果说电影中真的存在乌托邦,那它们通常是对往昔的怀旧,而非展望未来。布拉德·伯德(Brad Bird)的《明日世界》(Tomorrowland,2015)的灵感源自最初于二十世纪五十年代推出的充满未来感的迪士尼乐园。有趣的是,片中由高塔、机器人和喷气式背包组成的光鲜亮丽的高科技世界也是由一群天才组成的秘密组织建立的。这些人退到另一层维度,并打造了他们的美丽新世界 —— 这与现实世界中某些工业主义的幻想形成了十分有趣的重合,这个我们在下文会看到。

即使是最著名的未来乌托邦畅想作之一 —— 《星际迷航》,近年来也变得不那么乐天了。派拉蒙直接上线流媒体的电影《星际迷航:31区》(Star Trek: Section 31)延续了这个系列的现代概念 —— 隐藏在一片祥和和星际舰队下,有一个名义上的31区 —— 这是一个类似于中情局的秘密组织。正如《星际旅行:深空九号》(Star Trek: Deep Space Nine)的编剧艾拉·史蒂文·玻尔(Ira Steven Behr)所说:“(这个地方)做着没人想去细想的脏事。”

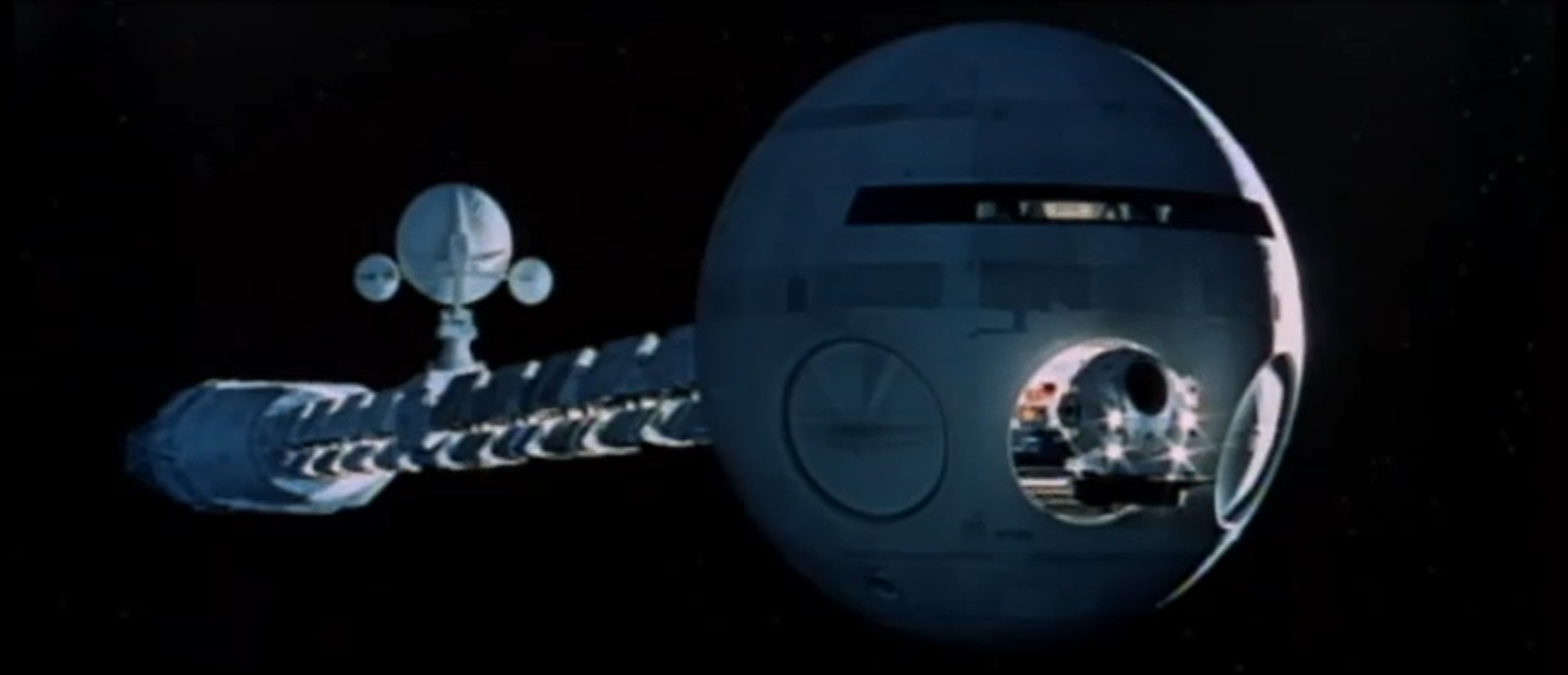

那么,在2025年,与那些喷气式背包、清洁能源城市和《2001太空漫游》(2001: A Space Odyssey)中舒适的太空旅行对应的东西在哪里呢?在我们为自己设想的所有版本的未来中,为什么我们的创作者很难再去畅想一个“人类实现自我进步,克服困难,并在科学发展和自然和谐中间找到平衡”的未来了呢?从20世纪50年代以来,人类经历了各种技术突破 —— 价格更低的计算机、互联网等 —— 但我们关于未来的故事却变得更加悲观,而不是乐观。这是为什么?

一个可能的原因是,自20世纪50年代以来,规划未来的人发生了变化。五六十年代的那些大型太空竞赛是国家资助的 —— 美国是美国国家航空航天局(NASA),苏联是苏联太空计划(SSSR)。如今,火箭是由 SpaceX 等私营公司发射(尽管其中很大一部分资金来自纳税人的钱)。如今,大型太空竞赛早已被 AI 竞赛所取代 —— 这场全球性的竞赛并非受到政府资助,而是由亿万富翁所有的私营公司资助。

图源:MGM

或许最后一个真正乌托邦式的未来愿景,是人们在互联网时代初现雏形时的构想。20世纪90年代初,人们将万维网描述为一个自由获取信息的全新前沿渠道 —— “地球村”之类的术语随处可见。人们预测,一个更加智能、互联互通的社会将会到来,只需敲几下键盘即可轻松获得知识。

那时,亿万富翁和大公司尚未出现,互联网被谷歌、亚马逊和 Facebook 等巨头瓜分。这些公司通过将公众数据商品化赚取了数万亿美元的利润。各国政府要么对当时的情况反应迟钝,要么过于妥协,不愿干预,眼睁睁地看着科技公司及其所有者变得“富可敌国”。

如今,未来不再由艾萨克·阿西莫夫、卡尔·萨根或阿瑟·克拉克这样的作家书写。它并非由大学里的学者塑造,也并非由怀揣对美好未来设想的政客通过立法来实现。相反,未来掌握在十几位超级富豪手中,他们对金钱和权力的渴望与他们的自私程度不相上下。

共同命运体的意识,或者对更美好未来的集体渴望 —— 无论多么不可能 —— 现在都已不复存在。而且,由于缺乏共识,这种渴望也无法再存在。世界民众日益分化成支离破碎的部落群体,焦急地争夺着日益减少的资源。此外,股市的意志也与社会经验完全脱节。2022年,生活成本危机爆发,人们难以取暖或购买食物;与此同时,股市却在人工智能泡沫的推动下一路飙升。

电影制作者、同时也是2017年的科幻恐怖片《异星觉醒》(Life)的导演丹尼尔·伊斯皮诺萨(Daniel Espinosa)有一次曾对我说的话:“在当今社会,如果你问一个普通人,‘你认为100年后地球会是什么样子’,他完全不清楚。他根本不知道20年后地球会是什么样子。他根本就没有任何想法。甚至连个理论概念都没有。甚至连一个哲学思想都讲不出。我们唯一能担心的就是明天,因为我们的现状已经无比糟糕。”

图源:Sony

如果说现在还有什么关于未来的畅想,那也不过是亿万富翁们的幻想罢了。作家道格拉斯·拉什科夫(Douglas Rushkoff)在其著作《富豪的生存》(The Survival Of The Richest,暂译)中,列举了超级富豪们的一些幻想。他们中的一些人相信,只要住在坚固的地下掩体中,就能安然度过任何即将到来的环境、社会等方面的灾难。另一些人则认为,他们可以成为所谓的“海上家园居民” —— 这是由精英及其依附者们组成的社群,漂浮在海上的船只、钻井平台或人工岛屿上。还有一些人,比如埃隆·马斯克(Elon Musk),对火星基地有着异想天开的憧憬。

事实上,马斯克最近在一系列推文中表示,他希望自己的公司 SpaceX 最终能将大约100万人送上火星。他似乎没有了解过专家们的观点,即火星缺乏磁气圈,这使得人类几乎不可能在火星上生存,或者说,尝试在地球上解决问题可能比花费数万亿美元试图去到1.4亿英里外的一块不宜居的石头要更容易。

在这方面,21世纪有两部科幻题材作品或许比其他任何作品都更准确地探讨了这些亿万富翁的幻想。一部是《生化奇兵》(BioShock) —— 这是肯·莱文(Ken Levine)于2006年推出的一款电子游戏。在经历了一些失败之后,这部游戏最终可能会被 Netflix 改编成电影。在这部作品中,一群读过爱茵·兰德(Ayn Rand)作品的精英在海底建造了一座城市 —— 在那里他们可以制定自己的法律,逃避繁重的税收。不久之后,整个城市陷入了肮脏、社会弊病和暴力的泥潭。《生化奇兵》中的精英们背弃了社会,也失去了人性。

另一部科幻作品是由《第九区》(District 9)的尼尔·布洛姆坎普(Neill Blomkamp)担任编剧和导演的科幻片《极乐空间》(Elysium)。这部电影在当时并没有引起太大轰动,影评家似乎认为,它是继获得最佳影片提名的《第九区》之后的一次退步。讽刺的是,这部2013年上映的电影虽然存在一些缺陷,但它对亿万富翁幻想的刻画却比之前或之后的任何一部电影都更出色 —— 并且揭示了这种幻想的缺陷。

图源:Sony

《极乐世界》的故事设定在不久的将来,巨大的贫富差距使得中产阶级完全殆尽。全球的生存状况差距无异于墨西哥、尼日利亚或印度等国之间相距甚远的地理距离:贫困肆虐,财富集中在少数人手中。因此,地球变成了犯罪猖獗、贫民窟密布的荒原;与此同时,富人们纷纷迁往一个巨大的空间站,它看起来就像是放大版的比佛利山庄。

很合理的是,这个空间站 —— 即电影片名中的极乐世界 —— 其原型是未来主义概念艺术家席德·米德(Syd Mead)在1980年创作的著名设计。简而言之,这是为亿万富翁们所接受的对未来的憧憬。或许,这个比喻比布洛姆坎普本人当时的理解更为完美:全人类并未借助文明和科技的进步变得更加美好、如今却沦为富人的游乐场的未来构想。

在极乐世界里,居民们过着奢华的生活。只有他们拥有几乎可以治愈任何疾病的技术 —— 我们在影片后半部分看到,这项技术甚至可以修复看似致命的头部伤口。富人们不愿与剩下的99%的人共享这项技术,而是将其隐藏在地球轨道上、人们遥不可及的地方。

在马特·达蒙(Matt Damon)饰演的主角麦克斯 —— 一名身患绝症的工厂工人 —— 的带领下,一小队战士前往极乐世界,入侵其医疗设施 —— 必要时还会使用武力。

当然,富人居住在巨型空间站的想法就和《生化奇兵》里的海底城市一样天马行空,而且是有意为之。虽然从技术角度来看,这有些牵强,但它的奇幻程度丝毫不逊于拉什科夫书中亿万富翁的想法。有趣的是,拉什科夫得出的结论与布洛姆坎普在《极乐空间》中得出的结论如出一辙:无论亿万富翁们如何努力在他们和我们之间建立一道防火墙,总难免会出问题。

图源:2K

在与几位精英人士会面时,拉什科夫曾被紧张地问及,在这种系统发生某种崩塌之后可能出现的某些情景。富人如何防止自己的保镖背叛他们?如果金钱不再有价值,他们如何才能说服自己的私人军队听命行事?如何才能阻止由饥饿、绝望的穷人组成的小股军队冲击他们昂贵的地堡?

拉什科夫委婉地建议,为了避免这些情况发生,最好首先思考他们如何确保崩塌从一开始就不会发生。最糟糕的情况是,他们或许应该建议自己,今天对下属好一点,这样如果世界末日真的发生,这些手下不会在睡梦中割断主人的喉咙。

在《极乐世界》中,穷人冲破了重重阻碍。他们得到了所需的医疗救助,而富人则只能尖叫着逃之夭夭。现实世界中,亿万富翁或许应该汲取这样的教训:那些不是被心甘情愿地分配的东西,总有一天会被拿走。除非有人采取行动来应对这些超级富豪,否则我们永远难以想象人类会拥有更美好的未来。相反,我们能期待的只有不可避免的崩塌,以及当它发生时我们该做些什么。

那些认为自己可以带着自己的财富躲进地堡的人,或许应该读读埃德加·爱伦·坡(Edgar Allan Poe)的《红死病的面具》(The Masque Of The Red Death)。当全国其他地方正饱受致命疫情的折磨时,一位王子召集他的贵族朋友们,在温暖的城堡里开派对。不用说,这位王子的命运注定不会太好。

出处:Ryan Lambie | Film Stories

翻译:Katja | 盖雅翻译小组

-300x152.x33687.jpg)