在第二次世界大战结束后的十年里,欧洲各国都在政治和经济上努力重新站稳脚跟。这一时期的电影要么是赤裸裸地描绘社会的空虚和绝望(如意大利新现实主义),要么是描绘青年的浪荡轻浮(如法国新浪潮)。

《水中刀》(1961) 剧照,导演罗曼·波兰斯基

波兰的情况也是如此。到20世纪50年代中期,波兰的共产主义政权已失去了其意识形态的焦点。多数情况下,当时的波兰电影能够避开严格的审查,讲述战时和战后民间英雄的故事。

这一时期被认为是波兰电影史上最重要的时期之一,现在被统称为“波兰电影学派”——这是对1956年至1965年间制作的波兰电影的非正式称呼。当时最杰出的电影制作人包括:安杰伊·瓦伊达、沃伊切赫·哈斯、卡其米尔茨·库茨、雅努什·莫根施特恩、塔德乌什·孔维茨基和罗曼·波兰斯基(他在这一时期作为演员的表演超过了他的导演)。他们中的许多人都经历过战争,对战争造成的破坏仍然记忆犹新。因此,战争题材成为波兰电影学派作品的中心主题也就不足为奇了。

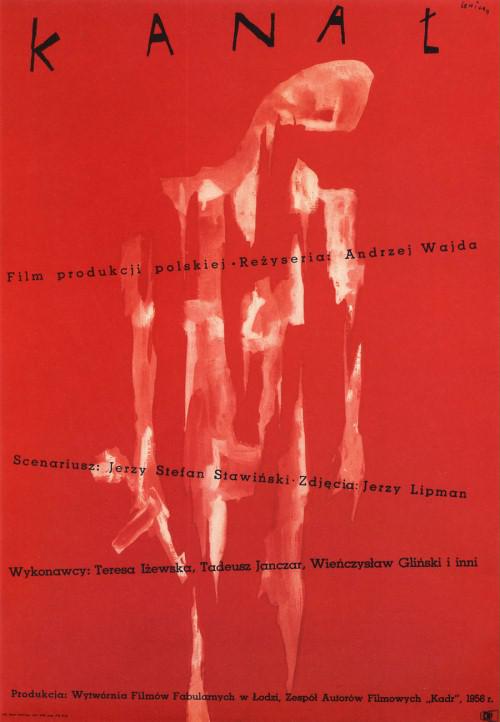

1957年,瓦伊达的《下水道》在当年的戛纳电影节上获得了评审团特别奖。故事开始于1944年中期,华沙起义的第56天,发生在华沙的一个区Mokotów。经过六十三天的战斗,起义很快将告平息。一支遭到重创的特遣小队试图摆脱德军的包围,但没有成功。指挥官扎德拉下令穿过废水管道前往战斗仍在进行的市中心。他们穿过黑暗蜿蜒的下水道系统,那里一半都是水和污秽,而德国人正守在出口前准备扔手榴弹。

这部电影是瓦伊达“战争三部曲”中的第二部,至今仍被认为是其导演生涯最佳作品之一。汤姆·赫德尔斯顿曾写道:

从理论上讲,这部电影像是一场艰苦的跋涉,从某些方面来说也确实如此。瓦伊达从一开始就让我们知道了这些士兵的命运会是什么,正如片中一个仿佛代表着厄运的画外音告诉我们的:“这些是悲剧性英雄。在他们生命的最后几个小时里,仔细地看一看他们。”但是导演并不满足于简单详细描述一群没有面孔的伤者的悲剧性死亡。他强迫我们去关心这些人物,用微妙而传神的笔触描绘他们的性格:冷酷而急迫的队长,被爱情冲昏头脑的年轻人,以及不合时宜的艺术家。(T)

来源:culture.pl

翻译:盖雅翻译小组

系列阅读:

-300x152.x33687.jpg)